日の神さまである天照大御神の弟であり、月の神さまであるツキヨミノミコト(月読尊・月夜見尊)をご紹介する3回シリーズ。

今回はその聖なる光について古来、人々がどのように接していたかを知るお話です。

天橋も 長くもがも 高山も

高くもがも 月よみの

持てる変若水 い取り来て

君に奉りて 変若得てしかも

<反歌>

天なるや月日のごとくわが思へる

君が日に異に老ゆらく惜しも

(『万葉集』巻十三より)

吉川さん:この長歌と反歌には、天まで届く橋や高い山にかけのぼってもどうにかしてツキヨミノミコトが持たれているという若返りの霊水である「変若(返)水」を手に入れて老いゆくあなたを惜しんで奉りたいという切なる願望が託されています。

いにしえより月には不老不死の霊水があると信じられてきましたが、伊勢神宮でもこの信仰が脈々と息づいてきています

それを象徴するのが約8年の歳月をかけおよそ35の諸祭行事より構成される、20年に一度執り行われる「式年遷宮」の際の「洗清」という儀式です。

洗清とは、竣工されたばかりの新正殿を聖なる水(外宮は上御井神社より奉汲された水・内宮は五十鈴川より奉汲された水)と塩で浄化し、いつまでも清浄で堅固であるように祈りが捧げられる儀礼です。

とりわけ内宮の51回目の遷宮記録である『寛政遷宮物語』(寛政元(1789)年8月17日条)には、この儀式で使用される水を奉汲する場面が次のように描かれています

きよさかとくのうちうどら十二人は、とりの告るを待とりて、例のゆあミ・くしけづり・はらひものして、作所の手より水桶・ひさごやうの物こひとり、白ぬののたもとにあがつきの露の玉だすきかけて御饌あらふ御川のべに打出て、水を手ごとにくみつつ、瑞垣の御内にはこび奉るとき、くめやくめにごらぬみよの山清水ひさごにやどる月もさながら

17日の明け方にご正宮前を流れる五十鈴川の川辺に降り立ち水面に十五夜に近い満月の癒やしの光りを浴びた水が奉汲され洗清に供されています。

つまりこの水こそはツキヨミノミコトがもたらされた「変返水」と考えられるのです。

(2021年元旦に弊社スタッフが撮影)

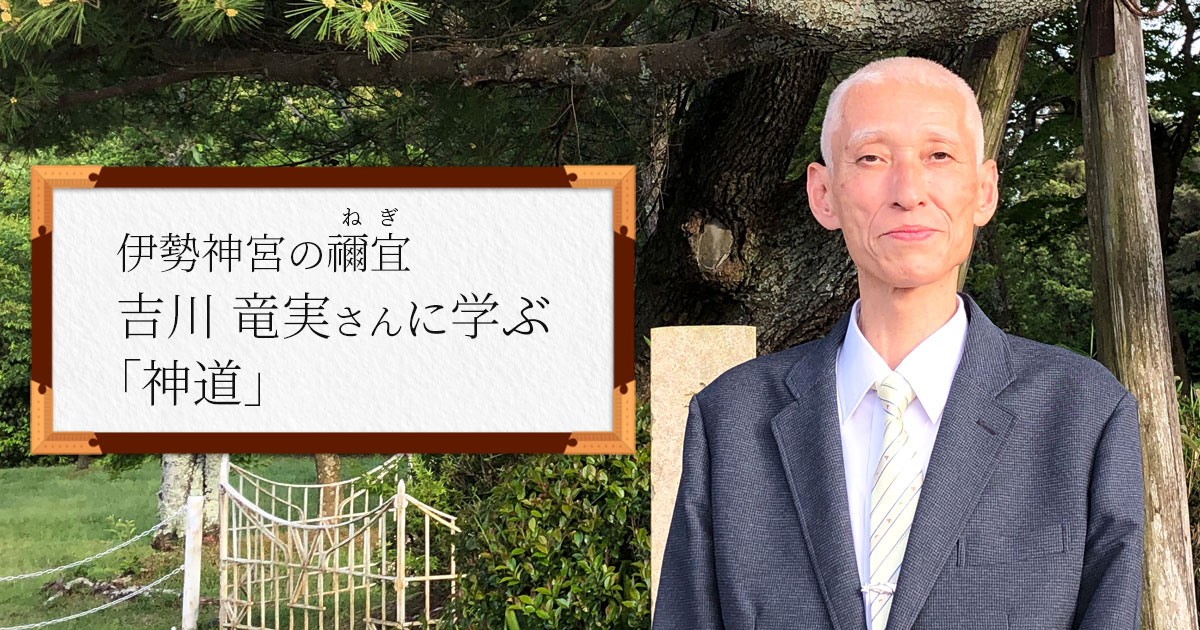

吉川 竜実さんプロフィール

神宮参事・博士(文学)

皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。

平成2(1990)年、即位礼および大嘗祭後の天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、平成5(1993)年第61回式年遷宮、平成25(2013)年第62回式年遷宮、平成31(2019)年、御退位につき天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、令和元(2019)年、即位礼及び大嘗祭後の天皇(今上)陛下神宮御親謁の儀に奉仕。平成11(1999)年第1回・平成28(2016)年第3回神宮大宮司学術奨励賞、平成29(2017)年、神道文化賞受賞。

通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。

知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。

下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪