3月といえば、ひな祭りですね。四季折々に日本各地で行われている節供のお祭りは、時代や地域によって少しずつ形が違えども、共通している真意と秘訣があるようです。

雛祭る 都はづれや 桃の月

与謝蕪村

吉川さん:女の子の健やかな成長を願う「ひな祭り」。段飾りになったのは江戸時代初期とされますが、その原型は今でも京都や鳥取、岩手などの各地に残っている、流し雛の風習です。これは潮の満ち引きが激しいこの時節に、神の来訪に合わせて禍や穢れを遠くまで持って行って消滅してもらうもの。

紙を人の形に切り抜いた人形に穢れを移して海や川に流す(※)、古くからある神送りの祭です。『日本書紀』にも「上巳の節供(句)」として記されています。また、ひな祭りに合わせた大潮の日に磯に出て、終日を潮干狩りや飲食をして遊ぶ磯祭(あるいは瀬祭、沖縄では三月遊び)が各地に残されていますが、これらもすべて禊ぎや祓えの名残です。

禊ぎ祓えの意味合いは、段飾りになってからも「左近の桜・右近の橘」といって桜と橘、そして桃の花木を飾るなどの風習に受け継がれています。

桜と橘は京都御所にも対で植樹されているように、古来、魔除けと邪気祓いのエネルギーを宿す神聖な樹木です。それぞれに神話があり、桜は古くは山桜にあたりますが、生命の源の象徴「稲の神さまの宿る木」としても親しまれてきました。

橘は記紀(古事記・日本書紀)にも登場する歴史の古い柑橘の常緑樹で、田道間守(多遅摩毛理)」が10年の歳月をかけて常世の国から持ち帰った「不老不死」の〝非時香具菓〞が由来。

桃は、イザナギノミコトが黄泉の国から帰還する際に追手の黄泉軍を祓ったエネルギーの強い実です。

このときイザナギノミコトは桃の実に「意富加牟豆美命」という神名を与え、「この国の人々が苦難に悲しみ悩む時にも助けるように」と命じて、災いから脱して元気になる効用があるとされてきました。

我が国の伝統行事である節供には、四季折々の節目に禊ぎ祓えをして邪気や禍を退け清浄でクリーンな状態で神さまをお迎えし、みんなで集って飲食を共にし楽しむことの大切さ、つまり「神人和楽」への祈りが込められているようです。

ここに幸せで楽しく生きる秘訣があるのかもしれないですね……。

※折口信夫全集第17巻、柳田国男「年中行事覚書」より。

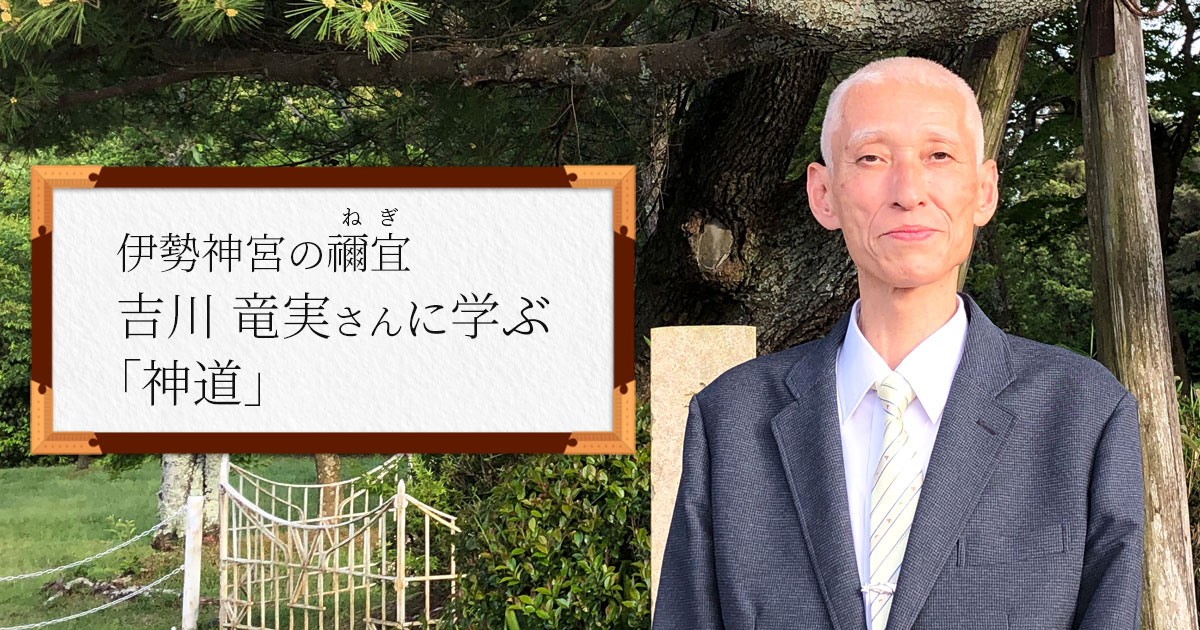

吉川 竜実さんプロフィール

神宮参事・博士(文学)

皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。

平成2(1990)年、即位礼および大嘗祭後の天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、平成5(1993)年第61回式年遷宮、平成25(2013)年第62回式年遷宮、平成31(2019)年、御退位につき天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、令和元(2019)年、即位礼及び大嘗祭後の天皇(今上)陛下神宮御親謁の儀に奉仕。平成11(1999)年第1回・平成28(2016)年第3回神宮大宮司学術奨励賞、平成29(2017)年、神道文化賞受賞。

通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。

知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。

下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪